Par Olivier Bruneau

« Mon héroïne est une guerrière qui n’a rien à envier aux hommes. En cela mon film est féministe », entend-on en substance dans la bouche de nombreux auteurs. Le lien de causalité supposé entre les deux énoncés paraît en surface si évident qu’il offre peu de prise à la réflexion, tellement frappé du bon sens qu’il glisse sur la critique (la plus pressée). La planète Hollywood s’offre ainsi quelques touches de féminisme-washing à peu de frais, cache-misère du sexisme profondément enraciné de l’industrie. Pour un débat utile sur la pertinence de l’assertion, revenez la prochaine fois.

Comme beaucoup d’hommes j’imagine, j’ai un rapport contrarié à la figure de la femme armée. Je n’entends pas ici déplorer la présence passée et présente de cette représentation dans la culture populaire, ni même son esthétique parfois séduisante, mais bien la prétention, consciente ou non, de certains artistes à clamer le propos supposé féministe d’une œuvre, sous prétexte que son héroïne est une combattante qui triomphe par les armes des hommes.

La femme forte, un concept de bonhomme

Opportunisme ? Prise de position ? Dans l’excellent jeu Assassin’s Creed Odyssey, le défi “Colère des Amazones” – qui consiste à couler un navire ennemi alors que votre équipage n’est composé uniquement que de femmes (vous compris) – permet de débloquer un petit jeton à l’effigie de “Rosie la Riveteuse” (cliquez sur l’image pour plus d’infos)

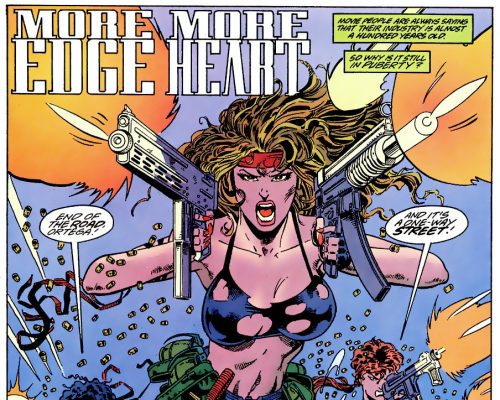

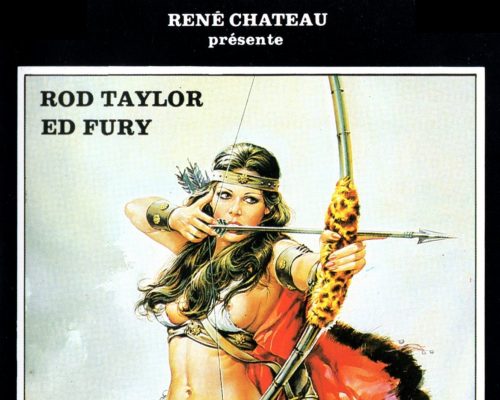

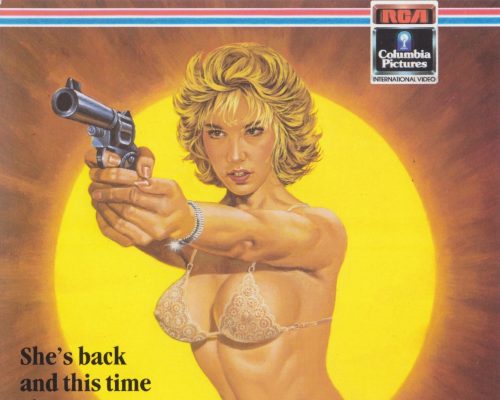

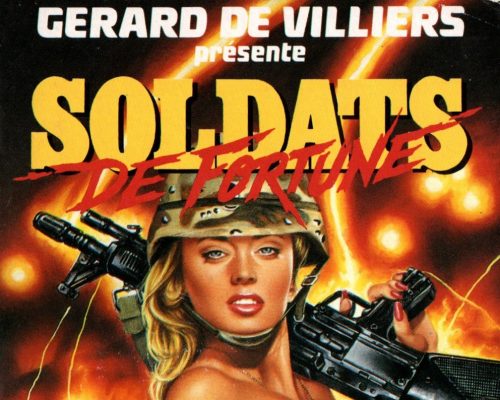

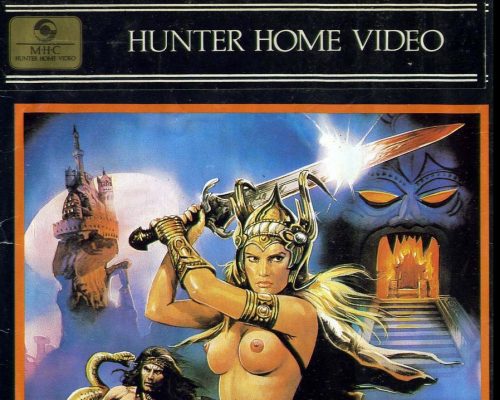

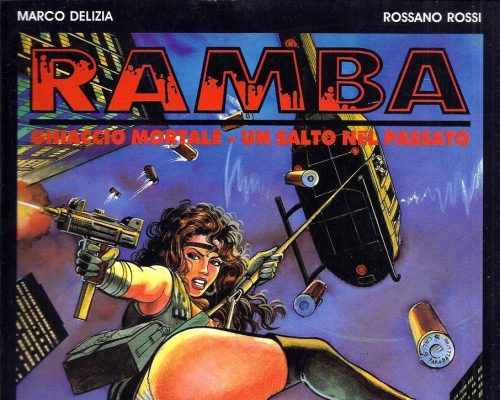

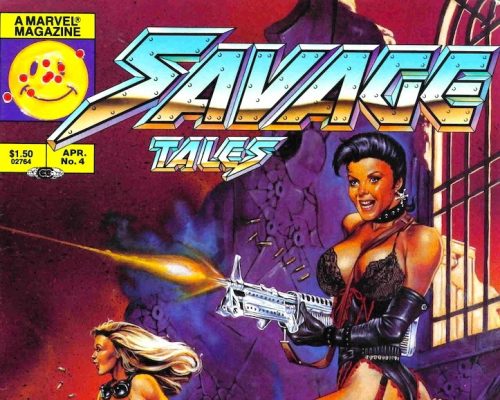

Dans les films, les comics, les jeux vidéos, tout le monde aime les filles badass. Ça n’est d’ailleurs que pour elles que le terme semble être utilisé. Et comment ne pas les aimer ? Elles sont belles, sexy, cools et impitoyables, et puis elles tiennent les sabres et les fusils mitrailleurs mieux que la plupart des mecs. Les spectateurs, les lecteurs, les joueurs en raffolent, et la plupart des médias aussi, qui considèrent comme acquis le fait qu’un personnage féminin qui prend les armes pour se défendre, faire la guerre, se venger ou protéger sa famille… est nécessairement une « femme forte », quoi que le concept recouvre. La représentation essentialiste d’une femme, disons de puissance et de caractère, serait donc le plus souvent une femme sportive et élancée, au muscle fin et au mental d’acier, une stratège militaire en freelance avec un ou plusieurs flingues dans les mains, des épées ou des sabres à la ceinture, et sans aucun scrupule à en faire usage sur à peu près n’importe qui. Et ce discours quasi performatif véhiculé par la culture populaire, nourrie depuis toujours par l’imaginaire masculin, imprègne aussi une part de l’audience féminine qui reçoit ces œuvres et assimile leur message, de la même façon que certaines sont parfois les soutiens les plus zélés d’un patriarcat qu’elles refusent de voir en face (remember #jenaipasbesoindufeminisme). Une société produit des œuvres qui lui ressemblent, et en renforcent en retour les structures, et beaucoup de ces œuvres disent donc en substance que si tu ne sais pas jouer de la kalash ou du couteau de chasse, tu ne peux pas prétendre à jouer dans la même division que les hommes. Alors en attendant reste à ta place, et tiens bien ton foyer.

Jamais on n’entendra un réalisateur dire que dans son film, il a voulu créer un personnage « d’homme fort », alors qu’il déclarera fièrement avoir donné vie à un personnage de « femme forte » qui, au hasard, sera venue à elle-seule à bout d’une armée entière d’hommes. La protagoniste féminine ne peut pas vraiment exister par elle-même sans cet épithète accolé : elle doit forcément être FORTE. Car si les hommes ont parfois le droit d’exprimer leurs faiblesses (c’est beau un homme qui pleure), les femmes ne doivent elles jamais baisser la garde. Un personnage masculin peut parfois se permettre de subir les événements pour exister (ça le rend humain), mais une femme bien plus rarement. Elle doit prendre son destin en main et le tordre pour mériter ses galons de personnage digne d’intérêt. Des auteurs déclarent en toute bonne foi avoir créé un personnage de femme forte quand ils montrent une mère de famille qui s’arme jusqu’aux dents pour aller venger la mort de son fils (parce qu’une vraie femme est avant tout une mère, non ?). Ils se proclament même parfois féministes après avoir filmé pendant 90 minutes le cul d’une lycéenne partie traquer son harceleur. Il n’y a aucun mal à filmer des culs, même en gros plan. Mais quand ça constitue l’unique horizon d’un film, et qu’avec le flingue c’est le seul caractère accordé à la protagoniste, c’est encore un peu léger pour concurrencer De Beauvoir.

Bien sûr, Tarantino n’a pas d’intentions misogynes quand il crée The Bride, le personnage joué par Uma Thurman dans Kill Bill. Elle est dans son esprit un personnage de femme puissante au dernier degré. Sauf que pour le devenir, elle aura dû non seulement subir l’effroyable de la main des hommes, mais aussi, pour assouvir sa vengeance, s’emparer d’instruments guerriers d’ordinaire associés à une masculinité exacerbée, entre arts martiaux et maniement du sabre. Comme si pour se constituer en personnage de femme forte (tout ce qui ne te tue pas etc. etc.), Thurman avait ici forcément besoin, dans son trauma et dans sa vengeance, de se cogner au mur de la figure masculine, comme si toute la valeur d’un personnage féminin ne pouvait se révéler qu’à la lumière d’un personnage masculin auquel s’opposer.

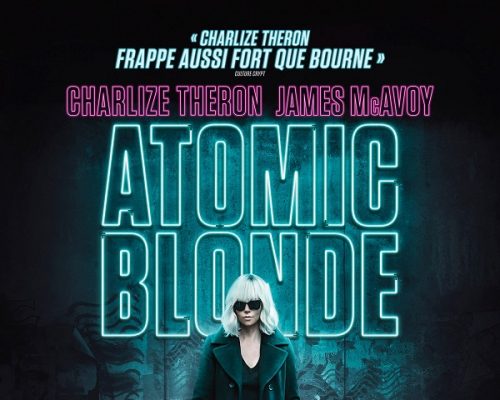

Se cogner au mur de la figure masculine. Jadis, Lady Ramboh (1991) et Lady Terminator (1989). Aujourd’hui, des “Jason Bourne au féminin”

Ce genre d’écueil se retrouve dans tous les rape and revenge construits sur le même principe. Après avoir été violée, la femme prend les armes et se venge, inéluctablement. Il n’y a pas d’autre passage possible vers la victoire sur le trauma initial. Et les réalisatrices n’y échappent pas toujours, puisque même dans Revenge de Coralie Fargeat, film qualifié de féministe par une bonne partie de la critique, on nage en pleine caricature.

“Revenge” de Coralie Fargeat , 2018

Soit une nymphette bombasse qui passe la première partie du film à se balader en sous-vêtements sous l’œil lubrique des personnages masculins, puis va subir un viol forcément nécessaire, et enfin accomplir sa vengeance salvatrice et émancipatrice. Bien sûr, on peut opposer à une lecture sexiste de cette première partie une autre où elle serait un personnage de femme libérée et indépendante, libre de faire ce qu’elle veut, y compris de jouir de son corps pour exciter les mecs autour d’elle, de les frustrer pour mieux savourer son emprise sexuelle sur eux. Et après tout pourquoi pas ? Le problème, c’est qu’après le viol, elle devient, dans une métamorphose presque comique, une caricature de combattante en micro short lestée de matériel militaire de haute précision, comme même les développeurs de Tomb Raider n’osent plus en faire. La scène serait parfaitement recevable et même plutôt drôle dans une comédie parodique, mais ici pas une once d’humour ne vient atténuer sa solennité. On était déjà dans le cliché jusqu’au cou, et voilà qu’on nous enfonce la tête tout au fond.

Une fois encore, la société est structurellement sexiste, les œuvres qu’elle engendre le reflètent naturellement, et on peut prendre plaisir à voir des femmes lutter contre son injustice, et surmonter les épreuves qu’elle sème sur leur chemin. Mais pour l’instant les armes à leur disposition ne sont le plus souvent que des armes guerrières qu’ont porté des hommes avant elles. Et même dans les œuvres a priori à l’abri, où les femmes tracent leur sillon sans l’aide d’une arme quelconque, mais plutôt de moyens ayant essentiellement trait à leur personnalité, le motif reste analogue : celles qu’on désignera ici comme des personnages de femmes puissantes sont souvent des avocates à la détermination vorace, des politiciennes ambitieuses et sans pitié, des carriéristes froides qui ne pleurent pas, autant de traits de caractère d’ordinaire associés et pardonnés aux hommes. Certes, elles sont condamnées à employer ce genre d’armes car elles évoluent dans des milieux masculins ou les hommes peuvent en user en toute liberté et impunité. Mais le schéma imposé reste identique : pour résister aux hommes, les femmes n’ont pas le choix des armes : elles doivent combattre avec celles de l’ennemi.

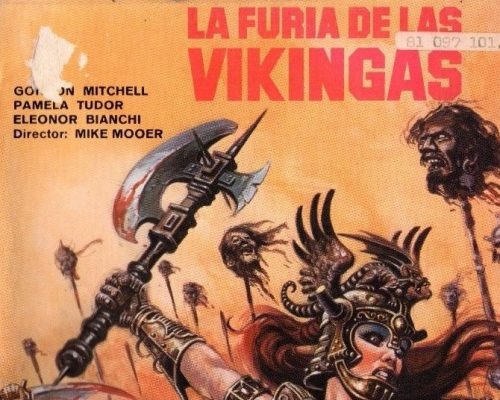

La femme guerrière brandie comme figure ou véhicule d’un propos féministe pouvait être pourquoi pas recevable dans les années 70 ou 80, quand les femmes supposées fortes et dominantes faisaient très peu partie du décor. Même si elle reste assez isolée à l’époque, la Sigourney Weaver d’Alien(s) est souvent citée en exemple de ce type de personnage. Elle n’y incarne pas le prototype de la femme guerrière sexualisée à outrance, même si le muscle ciselé et perlé de sueur joue à plein dans l’érotisation de son corps androgyne. Comme la Sarah Connor de James Cameron quelques années plus tard, elle reste un personnage sec et anguleux, dans les reliefs de son corps comme de son caractère, loin des courbes rondes et pleines des héroïnes en jupettes habituelles. Mais elle est l’exception qui confirme la règle, et si depuis une prise de conscience sur la représentation des femmes au cinéma est censée avoir eu lieu, rien ne semble pourtant avoir vraiment changé.

L’Amazone, mère de tous les femmes armées

Wonder Woman, Mad Max : Fury Road seraient des blockbusters féministes ? Vraiment ? Et le dernier Lara Croft, censé avoir renversé la vapeur après des années de représentation caricaturale en créature sursexualisée ? Dans le film, Alicia Vikander n’arbore certes plus les formes bombées d’une Angelina Jolie, mais elle a n’a plus un gramme de graisse sur la peau, elle a passé des heures à la salle de sport, sans doute aux côtés de culturistes et de filles en yoga pants, elle est boxeuse, guerrière, tireuse d’élite… Lara est juste un homme parfait ! Le dernier Mad Max s’autoproclame lui ouvertement féministe, et si ses intentions le sont probablement, le « rendu » l’est moins : les jeunes épouses sont toutes canons et sexualisées, et les autres femmes vieilles et enlaidies. Le personnage joué par Charlize Theron est certes intéressant par sa consistance mais, même crâne rasé, visage noirci et amputée d’un bras, ça reste Charlize Theron, hein. C’est cependant l’essence même d’Hollywood qui est en cause ici, puisqu’il aurait été impensable de réussir à financer un film d’un tel budget sans quelques garanties glamour.

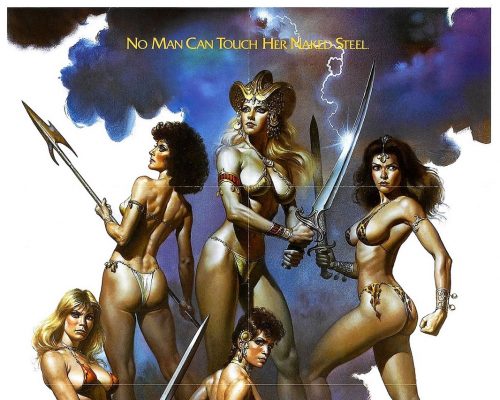

Wonder Woman est un cas d’espèce de ces films érigés en étendards féministes par des critiques trop pressés qui voient comme des œuvres naturellement féministes les films simplement non machistes, voire juste moins machistes que la production habituelle (d‘autant que le film est réalisé par une femme, caution forcément imparable). On pourrait approuver l’idée au sens où la démarche égalitariste serait entendue comme féministe, mais on reste encore bien loin du film coup de poing. Dans Wonder Woman, l’ambivalence des intentions est manifeste : tandis que se déploie une toile de fond historique, la première guerre mondiale, on dépeint en arrière-plan le rôle des femmes anonymes comme essentiel et moteur dans « l’effort de guerre » ; mais au premier plan, l’héroïne principale reste l’éternelle guerrière hyper sexy en minijupe flanquée d’un éternel substitut de pénis à la main. La schizophrénie n’est pas loin… Ce qui rend le film doublement intéressant dans notre approche, c’est que l’héroïne est issue du peuple des Amazones, mères de toutes les figures de femmes guerrières. Si elle a derrière elle une histoire faite de temporalités et de situations géographiques variées, et surtout une mythologie très imaginative, l’Amazone telle que représentée dans la culture populaire, et plus que jamais dans Wonder Woman, est pourtant l’incarnation originelle de la dualité des représentations des femmes en armes : force de caractère, indépendance, bravoure et aptitude au combat d’un côté ; jupettes, beauté et silhouette élancée de l’autre, de façon presque inconditionnelle. Une vision qui ne peut avoir été imaginée que par un homme, convenons-en.

Wonder Woman est un cas d’espèce de ces films érigés en étendards féministes par des critiques trop pressés qui voient comme des œuvres naturellement féministes les films simplement non machistes, voire juste moins machistes que la production habituelle (d‘autant que le film est réalisé par une femme, caution forcément imparable). On pourrait approuver l’idée au sens où la démarche égalitariste serait entendue comme féministe, mais on reste encore bien loin du film coup de poing. Dans Wonder Woman, l’ambivalence des intentions est manifeste : tandis que se déploie une toile de fond historique, la première guerre mondiale, on dépeint en arrière-plan le rôle des femmes anonymes comme essentiel et moteur dans « l’effort de guerre » ; mais au premier plan, l’héroïne principale reste l’éternelle guerrière hyper sexy en minijupe flanquée d’un éternel substitut de pénis à la main. La schizophrénie n’est pas loin… Ce qui rend le film doublement intéressant dans notre approche, c’est que l’héroïne est issue du peuple des Amazones, mères de toutes les figures de femmes guerrières. Si elle a derrière elle une histoire faite de temporalités et de situations géographiques variées, et surtout une mythologie très imaginative, l’Amazone telle que représentée dans la culture populaire, et plus que jamais dans Wonder Woman, est pourtant l’incarnation originelle de la dualité des représentations des femmes en armes : force de caractère, indépendance, bravoure et aptitude au combat d’un côté ; jupettes, beauté et silhouette élancée de l’autre, de façon presque inconditionnelle. Une vision qui ne peut avoir été imaginée que par un homme, convenons-en.

Une femme en armes, féroce et déterminée, peut être considérée comme un personnage de femme forte en comparaison d’une femme qui serait effacée, soumise, à la personnalité bâclée. Sans parler du cynisme du postulat, est-ce suffisant ? Une femme ne semble être considérée comme forte que lorsqu’elle est capable de l’être autant qu’un homme. Est-ce faire des femmes des personnages forts que dire qu’elle peuvent l’être autant que les hommes sur leur propre terrain ? Cela ne revient-il pas à valoriser plus encore les attributs supposés de la virilité ? Comme le résume de façon limpide le philosophe Gilles Vervisch, à propos de la série Xena, la guerrière :

Une femme en armes, féroce et déterminée, peut être considérée comme un personnage de femme forte en comparaison d’une femme qui serait effacée, soumise, à la personnalité bâclée. Sans parler du cynisme du postulat, est-ce suffisant ? Une femme ne semble être considérée comme forte que lorsqu’elle est capable de l’être autant qu’un homme. Est-ce faire des femmes des personnages forts que dire qu’elle peuvent l’être autant que les hommes sur leur propre terrain ? Cela ne revient-il pas à valoriser plus encore les attributs supposés de la virilité ? Comme le résume de façon limpide le philosophe Gilles Vervisch, à propos de la série Xena, la guerrière :

« elle serait le spin off de la série Hercule, tout comme Ève aurait été tirée de la côte d’Adam. La femme serait un dérivé de l’homme, un spin-off ». Pour l’égalité des sexes mesdames, soyez donc un homme parfait, apprenez un art martial, visez juste et tirez bien, mais n’oubliez quand même pas de le faire en talons aiguilles. Dans Wonder Woman, Gal Gadot est perchée sur des talons d’une bonne douzaine de centimètres… Ce qui vous me direz rend son mérite d’autant plus extraordinaire. C’est autre chose que Superman qui gambade tranquille en bottines plates, sans porter ni bouclier ni épée…

Ces femmes montrées comme censément fortes sont-elles encore vraiment des femmes ? Elles apparaissent bien plus comme dotées des attributs symboliques outrés d’une virilité fantasmée (dans la vie réelle, combien d’hommes bodybuildés se baladent avec un glaive ou un fusil automatique ?), mais se conforment dans leur apparence aux canons de la féminité tels que modelés par l’œil masculin. La femme guerrière est d’un côté rendue libre de ses actions par ses armes, mais de l’autre ses mouvements restent contraints, et son corps engoncé dans son carcan, une représentation affermie par l’excitation du spectateur à voir le corps féminin oppressé, écrasé dans un corset, moulé dans des panoplies, mais qui doit bien sûr laisser apparaître un maximum de chair nue. Certes, cette vision tend heureusement à s’estomper, tandis que la culture populaire fait à son rythme son aggiornamento sous l’effet, on l’espère durable, des prises de conscience, par ceux qui font cette culture, du biais sexiste qui l’imprègne.

Découvrez les aventures textiles et armées de Mariana, princesse des deux jeux vidéos “Barbarian” en cliquant sur l’image

Dans les jeux vidéo, la caricature des corps féminins aux formes et aux proportions superlatives reste tenace, et pas sûr que certaines héroïnes tiendraient debout dans la vraie vie avec des mensurations aussi absurdes. Le prototype du public visé semble encore, trop souvent, modélisé sur le post-ado un peu (beaucoup) frustré, qu’on paraît considérer comme quasi incapable de s’intéresser à un jeu sans héroïne gaulée et (dés)habillée comme une stripteaseuse. Certains jeux montrent toutefois des signes encourageants d’évolution, comme la franchise Tomb Raider, où Lara Croft (après le scandale de la scène de viol dans une version précédente du jeu) a perdu quelques tailles de bonnet, et remplacé ses mini shorts par des pantalons (moulants quand même, faut pas déconner).

C’est surtout l’extraordinaire Red Dead Redemption 2, produit par Rockstar Games (les mêmes que la saga des GTA où l’on s’esclaffait de pouvoir s’y « taper des putes »), qui permet d’espérer. Le jeu donne ainsi la leçon à toute l’industrie du divertissement, avec ses dizaines de personnages féminins qui n’ont pas besoin d’artificiels attributs virils pour déployer des personnalités originales, complexes, marquantes. Et quand elle doivent porter le flingue, pas de jupettes ou de bikinis, ni de plastique de rêve : ce sont des femmes « normales », quoi que ça veuille dire, avec des vêtements, une mentalité, et des relations avec les hommes propres à leur époque (l’action se passe aux États-Unis, à la fin du XIXème siècle).

Red Dead Redemption 2 étant un phénoménal succès tant commercial qu’artistique, on peut espérer que sa marque restera indélébile dans l’histoire du jeu vidéo, comme de toute l’industrie du divertissement. S’il n’est pas exempt de défauts, le jeu est un exemple à suivre, et devrait être une source d’inspiration pour tous les auteurs désireux d’offrir des personnages féminins moins empreints de stéréotypes, des figures de femmes armées non fardées de leurs habituels fétiches érotisants.

——————

En complètement du texte d’Olivier Bruneau, voici une galerie, loin, TRÈS loin d’être exhaustive, de tenues de combat pour femmes… les plus insensées de l’histoire !

Nous avons volontairement fait impasse sur les œuvres érotiques ou porno.

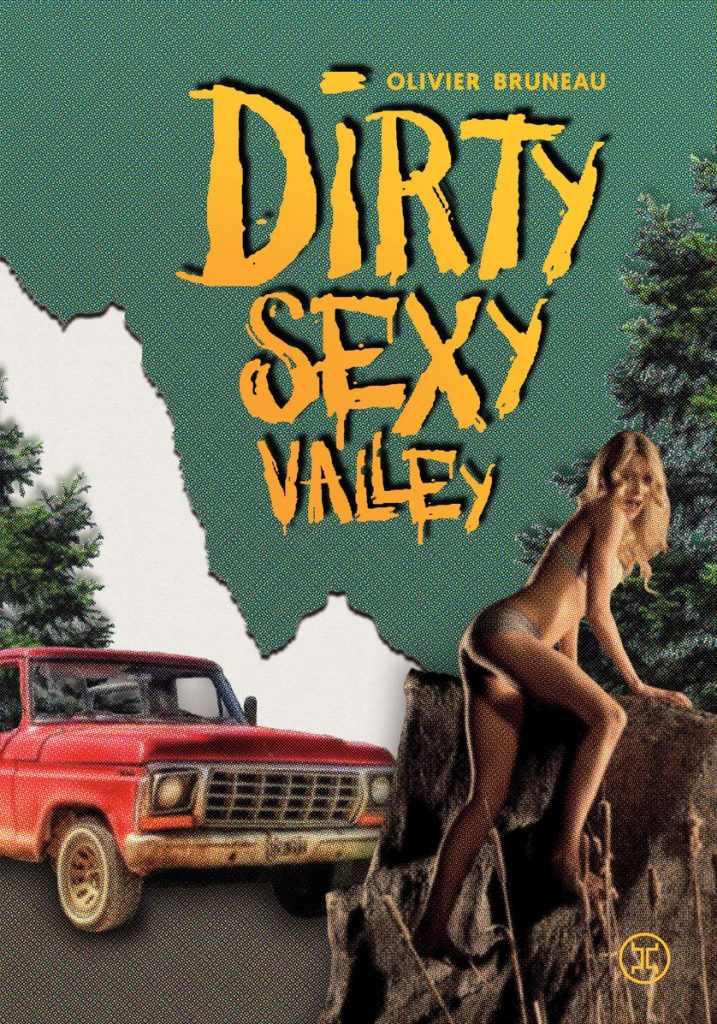

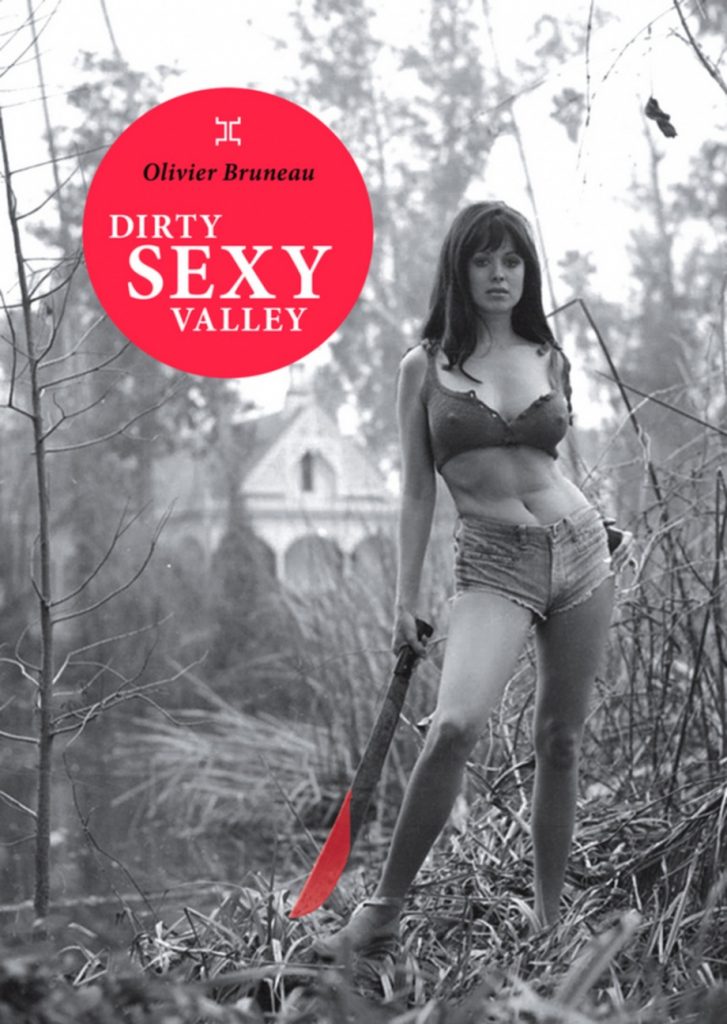

Olivier Bruneau est l’auteur de Dirty Sexy Valley, explosif premier roman de survival porno-gore outrancier (j’insiste) salué, excusez du peu, par Christophe Bier et François Angelier dans l’incontournable et mythique émission Mauvais Genres (France Culture), Mathieu Lindon pour Libération, mais encore par Brain, Konbini, Tecknikart ou France Inter…

Dans la moiteur d’un été torride, six étudiants inséparables décident de célébrer leur diplôme en s’adonnant à une orgie dans une cabane isolée à la montagne. Mais quand ils débarquent sur place, prêts pour la fête de leur vie, ils ignorent que dans la pinède habite une famille dégénérée pour qui la perversion est un art de vivre…

Le livre, en plus de renouer de façon moderne et authentique avec l’esprit des collections Gore, Trash ou Media1000, propose des personnages féminins qui ne sont pas “forts” tel que l’auteur vient d’en parler, mais qui font preuve, et ce bien d’avantage que leurs homologues masculins, d’adaptation, d’esprit combatif, de sang-froid et d’ouverture d’esprit.

Dirty Sexy Valley, sorti aux éditions Le Tripode, est disponible en grand format ou version poche, chez votre libraire préféré. Si vous pouvez éviter d’engraisser Amazon, c’est toujours mieux.

Le second roman d’Olivier Bruneau est prévu pour mars 2020, toujours aux éditions Le Tripode.